- 第二十三回「歴史浪漫文学賞」

- 第二十二回「歴史浪漫文学賞」

- 第二十一回「歴史浪漫文学賞」

- 第二十回「歴史浪漫文学賞」

- 第十九回「歴史浪漫文学賞」

- 第十八回「歴史浪漫文学賞」

- 第十七回「歴史浪漫文学賞」

- 第十六回「歴史浪漫文学賞」

- 第十五回「歴史浪漫文学賞」

- 第十四回「歴史浪漫文学賞」

- 第十三回「歴史浪漫文学賞」

- 第十二回「歴史浪漫文学賞」

- 第十一回「歴史浪漫文学賞」

- 第十回「歴史浪漫文学賞」

- 第九回「歴史浪漫文学賞」

- 第八回「歴史浪漫文学賞」

- 第七回「歴史浪漫文学賞」

- 第六回「歴史浪漫文学賞」

- 第五回「歴史浪漫文学賞」

- 第四回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」

- 第三回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」

- 第二回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」

- 第一回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」

第二十三回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『闡提たちの白魔-松本白華と富山藩合寺事件』

宮田 隆

『評伝 伊藤野枝

~あらしのように生きて~』出版化

堀 和恵

第23回歴史浪漫文学賞創作部門特別賞受賞。野枝の命懸けの情熱が、甘粕正彦・辻まこと・伊藤ルイを通して100年後の “現代” によみがえる。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数128作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 107作品 21作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 90作品 18作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 59作品 13作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 24作品 9作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 5作品 |

第二十二回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『われは鬼なり十河一存伝』出版化

三日木 人

第22回歴史浪漫文学賞創作部門優秀賞受賞。荒ぶる魂を抱き、戦国の世を流星のごとく疾駆した十河一存。三好長慶の末弟にして、鬼十河、夜叉十河と称された猛将の秘められた一途な想いとは─その内面と波乱の生涯に迫る!

三好長慶シリーズ第三弾!「三好三部作」好評完結編

『日本はどうして負けるに決まっている戦争に飛び込んだのか』出版化

三浦 由太

第22回歴史浪漫文学賞研究部門優秀賞受賞。 昭和史最大の謎が今解き明かされる

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数120作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 101作品 19作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 89作品 16作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 58作品 11作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 22作品 9作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 5作品 |

第二十一回「歴史浪漫文学賞」

『最期の海』出版化

佐山 啓郎

第21回歴史浪漫文学賞 大賞受賞。 我が魂と肉体の存在の意味を問う、太平洋戦争の実話に基づいた戦争文学の新たなる金字塔。

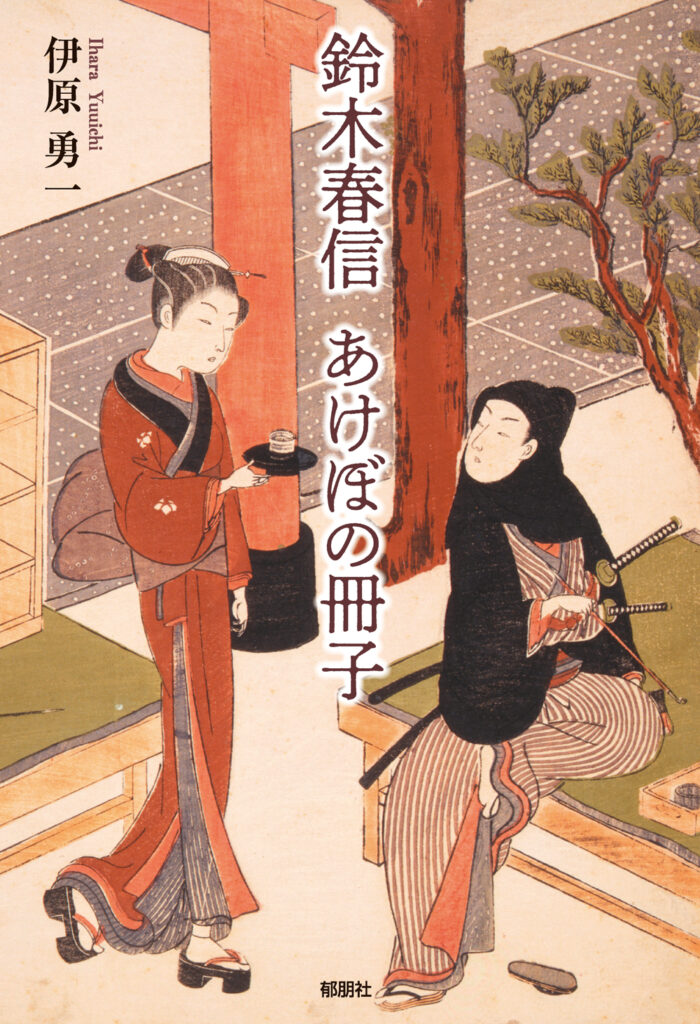

『鈴木春信 あけぼの冊子』出版化

伊原 勇一

第21回歴史浪漫文学賞創作部門優秀賞受賞。 吾妻錦絵創始者・鈴木春信と長屋の大家・穂積次郎兵衛の二つの顔を持つ男の異能の人としての足跡をたどる。

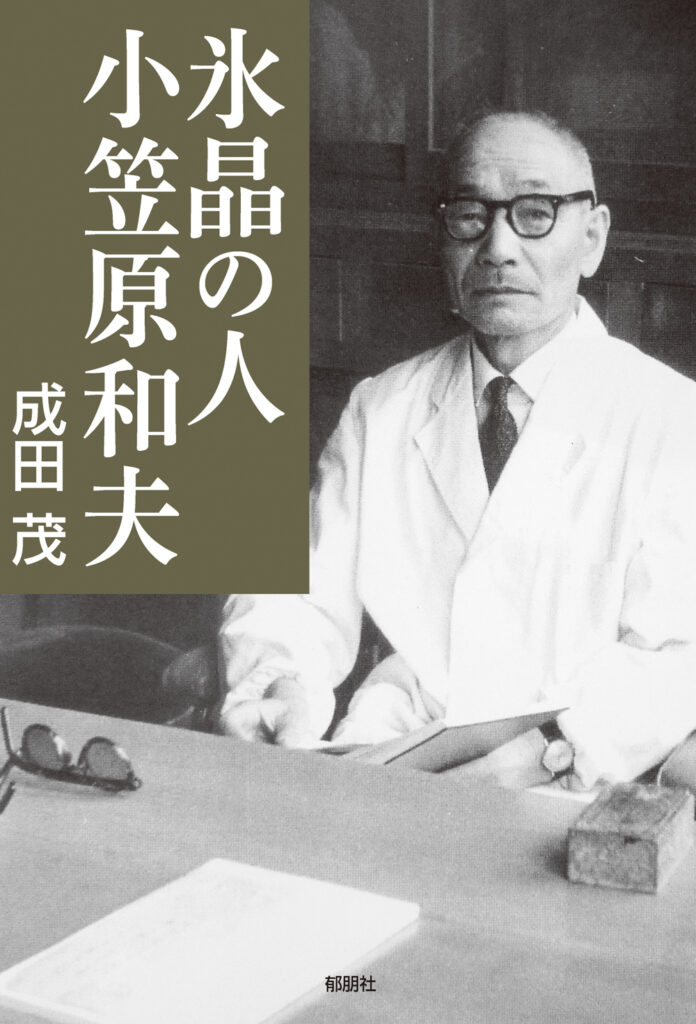

『氷晶の人 小笠原和夫』出版化

成田 茂

第21回歴史浪漫文学賞研究部門優秀賞受賞。 気象研究に生涯をささげた小笠原和夫の評伝である。小笠原博士の思想は、徹底した自由主義的個人主義であり、人生においては傍若無人、天衣無縫、名利をもとめず、できる限り世の中のためにと走り続けた人であった。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数111作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 89作品 22作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 73作品 17作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 49作品 14作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 20作品 8作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 4作品 |

第二十回「歴史浪漫文学賞」

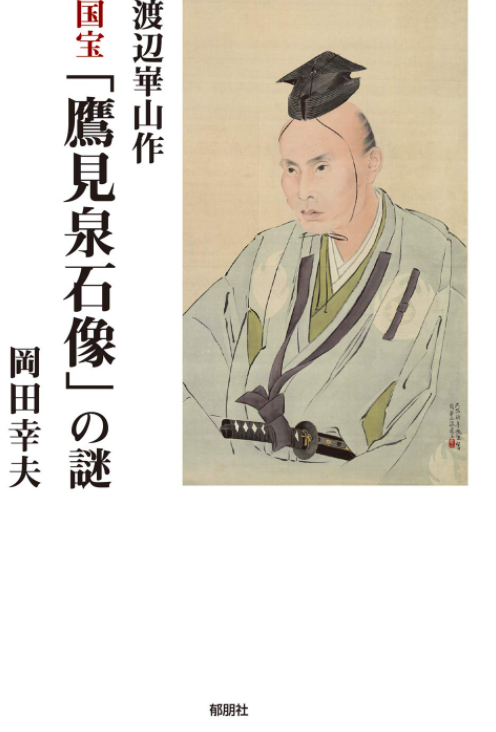

『渡辺崋山作 国宝「鷹見泉石像」の謎』出版化

岡田 幸夫

これまでモデル不肖とされてきた崋山の異色の肖像画「笑顔武士像稿」と国宝「鷹見泉石」とを結ぶ点と線を追う研究書。

『狂 殉』

田村 芳郎

該当作品なし

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数106作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 90作品 16作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 71作品 14作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 50作品 11作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 18作品 9作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 7作品 6作品 |

第十九回「歴史浪漫文学賞」

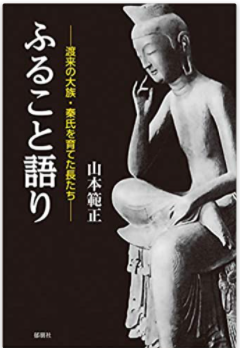

『ふること語り』出版化

山本 範正

天平のなかば、平城京の外れにある庵で、秦氏に連なる市井の史家が知己を相手にいつもの語りに興ずる。敬愛する先祖たちの逞しい生き様に思いを馳せ、聞き手とともに千古の世に分け入り、その虚実の境に遊び、珍談奇談に耽る。

『宇賀島水軍伝』出版化

乾 浩

忽然と歴史から消えた戦国の海賊・宇賀島十郎左衛門が率いる伝説の水軍。縦横無尽に船を走らせ、半島や大陸までも出向いた剛の者たちの姿を描き出す。

該当作品なし

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数 112作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 94作品 18作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 74作品 15作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 50作品 13作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 21作品 8作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 8作品 5作品 |

第十八回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『縄文人は消えたのか? 日本人民族性の源流をたどる遺伝子DNAと倭国の古代史』出版化

『縄文のビーナス』と改題して出版化

古村 恭三郎

これは(国宝)土偶「縄文のビーナス」の美に心ひかれた著者が、自然を愛する心や死後に自然に帰る死生観など「縄文の心」ともいうべき日本人の民族性の源流に迫る古代史の旅の書である。 ヒトゲノム計画の最新ヒト遺伝子解析によって、弥生時代・古墳時代を拓いた人々が、先住の縄文人と中国南部から渡来した非漢民族の越人であることを確かめ、考古学的成果と記紀や古神社の伝承、中国の古文献を対照しながら、北九州勢力、出雲・丹波の日本海勢力に分かれた弥生人たちの邪馬台国誕生から前方後円墳の倭国の建国、そして律令制確立までの古代日本史を俯瞰することによって、動かない北九州勢力、消えた銅鐸と出雲・丹波王国、邪馬台国の誕生と国史から抹消されたその歴史の秘密、天孫降臨神話と記紀に上書きされた丹波の「海部氏勘注系図」、など の知られざる古代史の真実と民族性の源流に迫る。

『狗吠』出版化

波平 由紀靖

悪霊を祓うべく妖しく煌めく鉾両刃造太刀に魅せられた隼人、一条天皇の御剣を鍛えた薩摩の伝説の名工・初代波平行安の生涯を描く。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数 113作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 89作品 24作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 71作品 20作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 51作品 14作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 20作品 9作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 5作品 |

第十七回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『明月 お笑い節』出版化

『霽月記』と改題して出版化

東出 甫国

飲酒の上での失態で失職し、婿入り先を放逐された侍・文左衛門。不思議な縁で出会った三味線の師匠巳乃吉に弟子入りし芸を磨くことに生きがいを見出していく。天賦の才を開花させようとする文左衛門の波乱の半生を描く珠玉の時代小説。

『元慶の乱と蝦夷の復興』出版化

田中 俊一郎

北東北の朝廷支配から脱却すべく蜂起した蝦夷と天変地異の中、奥地に散逸した百姓(編戸の民)が新たな共同体を構築するまでの過程を検証する。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数 113作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 92作品 21作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 70作品 19作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 48作品 15作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 19作品 10作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 7作品 |

第十六回「歴史浪漫文学賞」

『武蔵の野辺に朽ちぬとも』出版化

『世界見物いたしく候』と改題して出版化

逸見 鵜映

松陰は生きてアメリカに渡っていた。明治5年、欧米使節団の一員として渡米した山田顕義と伊藤博文はその地で松陰と邂逅する。

『公儀お庭番異聞・轅輿の手抜かり』

杜 沖

該当作品なし

『一木の末』出版化

『黎明の仏師 康尚』と改題して出版化

西野 喬

大好評シリーズ・防鴨河使異聞第3弾!大陸の影響を色濃く残す仏像から、この国の風土に合った、この国の者が、この国でしか刻めぬ仏像へと移る黎明期を駆け抜けた大仏師・康尚。その康尚と賀茂川の川守りを任務とする若者との出会いと絆をさわやかに描く。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数92作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 74作品 18作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 56作品 16作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 42作品 13作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 17作品 9作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 10作品 4作品 |

第十五回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『白の聖都 -小説 白山平泉寺-』出版化

千葉 亮

顕海僧正とともに平泉寺の再興に尽くした弟子、専海。平泉寺の最盛期後半から、滅亡、そして再興まで、専海の半生を通じて平泉寺に光をあてる。

『高梨大乱 -上杉家を狂わせた親子の物語-』

小田切 健自

『父、道真より』出版化

『菅原道真の古代日本論』と改題して出版化

武井 敏男

「日本書紀」に巧みに埋め込まれた倭国の真実に迫る。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数104作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 82作品 22作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 60作品 20作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 43作品 17作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 16作品 13作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 7作品 |

第十四回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『雄略の青たける島』出版化

半井 肇

東海の島に悪鬼の治める国あり…残虐なる手腕で政を施した雄略のいだく海の彼方への懐郷と血の滾りを描き出した受賞作ほか「継体の風のミカド」「みろく菩薩飛鳥下生と阿修羅たち」の3部作を収録した古代歴史小説集。

『巫女と憑依 精神構造の多重性』

松下 凛子

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数89作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 63作品 26作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 53作品 22作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 40作品 20作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 16作品 13作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 7作品 |

第十三回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『防鴨河使異聞』出版化

西野 喬

平安時代、京の賀茂川は氾濫を繰り返し、人々を苦しめ続けた。それを防ぐために作られた組織が防鴨河使である。往時の賀茂河原は京の人々の暮らしと深く関わっていた。もし、防鴨河使たちの地道な働きがなかったら人々の生活は一層困難なものとなったであろう。歴史に埋れた防鴨河使たちの知られざる姿を描く。

『明治の宮廷と女性たち』

扇子 忠

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数98作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 71作品 27作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 60作品 24作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 42作品 18作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 19作品 9作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 8作品 5作品 |

第十二回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『平安異聞』出版化

『双鳥の尸解』と改題して出版化

泉 竹男

破戒の苦悩を脱し法の王たらん―魑魅魍魎が暗躍する平安京にもたらされた密教の颯爽たる風と息を顰めて相伝されてきた道教を融合せんとした青年僧智泉と志賀姫の流離譚。

『薔薇色の翼』

西村 修子

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数113作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 85作品 28作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 70作品 25作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 48作品 18作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 25作品 12作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 10作品 7作品 |

第十一回「歴史浪漫文学賞」

『黎明の農夫たち』出版化

中村 芳満

信玄の時代から続く納税法「大小切り」を守ろうとする義民たちの戦いを描く。

『真葛と馬琴』出版化

小室 千鶴子

江戸の人気戯作者馬琴の元に、みちのくに住む真葛の著作「ひとりかんがえ」が持ち込まれる。渋々読み始める馬琴だが、その発想のユニークさと自身と同じ孤独な心情を読み解く。数度にわたる手紙のやり取りが交わされるが、馬琴からの突然の絶交状が真葛の元に届く。江戸爛熟期を代表する男と女が魂の火花を散らした、一炊の夢物語。

該当作品なし

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数122作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 96作品 26作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 88作品 23作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 54作品 18作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 32作品 11作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 5作品 |

第十回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『馬船楽浪航』

片岡 伸行

『須佐之男の原像』出版化

田中 俊一郎

神門の水海で勢力を拡大した須佐之男系の海人集団は八岐大蛇伝説を生んだオオロを追って山中に入り込んでいった…。考古資料をベースに記紀風土記文献や神社伝承のフォークロアを加えて古代出雲の英雄の足跡を検証する。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数149作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 121作品 28作品 | |

| 第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 103作品 27作品 | |

| 第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 60作品 19作品 | |

| 第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 32作品 12作品 | |

| 最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 8作品 6作品 |

第九回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『いとしきもの すこやかに生まれよ -ケイゼルレイケスネーデ物語-』出版化

高城 廣子

本書は、著者の地元である埼玉県飯能市近辺にて日本で初めて切開分娩術(帝王切開手術)に取り組んだ伊古田純道と岡部均平の二人の産婦人科医をモデルにした小説となっています。切腹イコール死という概念が強かった江戸時代、麻酔技術も普及していない中で母子の生命を救うために独学で切開分娩術の研究を続けた医師の挫折と苦悩の半生が描き出されています。

また、幕末の思想に大きな影響を与えた藤田東湖との交流を通じて、先進的思想を身につけていく様も描きだされ、新しい医療に挑戦する主人公たちの想いが見事に浮かび上がってくる渾身の作品と言えるでしょう。

『西郷隆盛 皇御国に馳せる夢』出版化

乗附 久

本書は、西郷隆盛の西南戦争にかかわる真相を、当時の国内情勢や世界情勢から紐解き、西郷が追い求めた理想の皇国観を検証した一冊です。

日本を一流国にするため「対西欧」を意識した征韓論者西郷が遣韓大使の道を閉ざされ中央政府と決別した後、自身の死に処を求めて西南戦争に加わったその思想の背景を明確に浮かび上がらせた論文となっております。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数165作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 135作品 30作品 |

第八回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『西海のうねり』出版化

伊坊 榮一

著者の伊坊榮一氏は、長年にわたり海洋土木の研究に携わり熊本大学等で教鞭を執る傍ら、中・近世の九州長崎の鯨漁と隠れキリシタンの問題に取り組んでこられた方です。

本書は、長崎五島列島における江戸中期の鯨漁と隠れキリシタンの実態を綿密な資料調査を基に描き出した物語となっております。

年貢の徴収による藩の経済体制が崩壊しつつある中、大規模な組織を立ち上げ近代合理主義的観点で企業経営に邁進した生月島捕鯨組みの波乱の歴史を見事に浮かび上がらせた意欲作として評価される内容と言えるでしょう。

『信長、謙信、信玄の力量と 天皇が支持する信長の「天下布武」』出版化

濵田 昭生

本書は、戦国時代当時、天下取りの可能性があった三人の武将、信長・謙信・信玄のそれぞれの戦略と国家観について、相互の遣り取りした書簡から新たな視点で分析を試みるという内容となっております。

| 応募総数187作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 169作品 18作品 |

第七回「歴史浪漫文学賞」

『川に沿う邑』出版化

清野 春樹

本書は、古墳時代の山形県置賜地方を舞台にした少女の成長物語で、当時の東北の豊かな自然の中で生活を営む古代人達の習俗や食文化が綿密な時代考証を経て、鮮やかに再現されています。音や匂いなど五感で自然や神と交歓する古代人の心の豊かさ浮かび上がってきます。

この時代の蝦夷(東北地方)は、大和政権の影響を受け、新しい文化や概念が進入してくる時代の過渡期を迎えようとしていました。そのような背景の中で、葛藤しながらも生の喜びに目覚めていく一人の少女の姿が流麗な筆致で描き出された意欲作となっております。

『新陰流 活人剣』出版化

斎藤 光顕

著者の斉藤光顕氏は、長年にわたり武人にして剣豪といわれ戦国時代に活躍した上州大胡の城主上泉秀綱の研究に取り組んでこられた方です。

本書は、秀綱の全生涯を綿密な資料調査を基に描き出した物語となっております。これまで、秀綱は新陰流の創始者としての剣術にまつわる部分が大きくクローズアップされてきましたが、何故人を生かす剣の道にたどり着いたのかという疑問を解き明かすためには、武人として戦国の世にその運命を翻弄されたその前半生を詳しく検証してみる必要があります。

その意味で、幼少期、鹿島神道流を学び塚原ト伝と交流した青年期、大胡城主として戦国の世を苦渋の思いで生き抜いた壮年期、武を捨て剣に生きる熟年期と、その人生を追いながら活人剣のもつ本当の意味を見事に浮かび上がらせた意欲作として評価される内容と言えるでしょう。

『新・吾妻鏡』

松崎 洋二

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数208作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 192作品 16作品 |

第六回「歴史浪漫文学賞」

該当作品なし

『品川沖脱走』

木邑 昌保

『舞い上がる島』

矢元 竜

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数203作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 174作品 29作品 |

第五回「歴史浪漫文学賞」

『武人立つ』出版化

安本 嘆

本書は、戦国の世の上州・上野の国を舞台に、武田・上杉・北条などの列強の進出から領地を死守すべく戦い続けた武将・上泉秀綱(後の剣聖、上泉信綱)の半生を圧倒的な筆致で描き出したものです。千騎の将と謳われた箕輪城主・長野業政と共闘し、卓越した武術とともにあらゆる知略を巡らし、時代の激流に翻弄されながらも力強く生き抜いていく武人のその生き様が浮かび上がってくる作品です。

『遠見と海の物語』

高村 圭子

『世阿弥』出版化

太田 光一

本書は、能を芸術として集大成した観世座の太夫・作家・演者世阿弥のその人物像とその作品の評価についての研究書となっています。

時の権力者足利義満・義持・義教に仕え、時に政治の渦に呑み込まれ不遇の時代を過ごしつつも、能の芸術としての完成度の追求に終始した世阿弥の生き様と作品の誕生背景を綿密に分析したものです。

『風婆花伝』『花鏡』『捨玉得花』などの芸術論と『砧』『斑女』『関寺小町』などの作品の推移から、幽玄美の奥に潜んだ「人間性の解放」を解き明かした書と言えます。

以上の通り受賞作品が決定しました。

なお、この賞は第四回まで行われていた「古代ロマン文学賞」と「中・近世文学賞」を一本化したものです。

| 応募総数189作品 | |||

| (内訳) | 創作部門 研究部門 | 170作品 19作品 |

第四回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」

該当作品なし

該当作品なし

『宝皇女紀行』

安武 久

『花がたみ』出版化

藤井 みゆき

室町時代中期、将軍家と観世流の後継者争いによって、仲を裂かれた元雅と妙花。幻の秘曲「吉野山」に隠された悲しい物語とは…。

『薩摩刀匂えり』出版化

波平 由紀靖

将軍吉宗は、衰微した鍛刀界に活力を与えるため、刀剣史上前代未聞の鍛刀コンクールを催す。この時、全国刀匠の頂点に立ったのが薩摩の一平安代と宮原正清であった。二人は刀の茎に「一葉葵紋」を切ることを許され、朝廷より官位を授けられる。吉宗は両工の鍛えた刀の中から自らの佩刀を選ぶため、山田浅右衛門に試し斬りを命じた。

該当作品なし

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数249作品 | |||

| (内訳) | 古代ロマン文学賞(創作部門) 古代ロマン文学賞(研究部門) | 122作品 15作品 | |

| 中・近世文学賞(創作部門) 中・近世文学賞(研究部門) | 104作品 8作品 |

第三回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」

該当作品なし

『徐福』

加藤 真司

『朝日の直刺す国、夕日の日照る国』出版化

池田 潤

偶然性や特異性の中で独自の文化が生み出される。原始あるいは古代の人々の生活の場やその拠り所となる聖地は、単に簡便さや機能性だけで選ばれていたわけではなかった。それらの聖地は互いに密接につながりあいながらも、各地に独自の神話や物語が生み出され、そこに個々の文化が築き上げられてきたのだ。そこには太陽や自然のもたらした地形などの、永年変わることのない普遍的なものによって支えられてきた歴史と文化の積み重ねがある。

『横浜道慶橋縁起』出版化

早川 真澄

「縁起」という古風なタイトルをつけているが、内容は実に明るく、いまの湿っぽい日本に、元気づけをしてくれている。真に民衆にとって必要な宗教家の姿が活写されている。

『花火』

山本 利雄

該当作品なし

『楊貴妃亡命伝説』

三吉 不二夫

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数269作品 | |||

| (内訳) | 古代ロマン文学賞(創作部門) 古代ロマン文学賞(研究部門) | 99作品 18作品 | |

| 中・近世文学賞(創作部門) 中・近世文学賞(研究部門) | 130作品 22作品 | ||

| 飛鳥ロマン文学賞(創作部門) 飛鳥ロマン文学賞(研究部門) | 30作品 9作品 |

飛鳥ロマン文学賞各部門は、古代ロマン文学賞の作品総数に含まれます。

第二回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」

該当作品なし

『神異帝紀』出版化

小松 多聞

継体天皇登場の歴史を描いた異色の作品。臨場感溢れる情景描写で葛城の一言主神が宿る女剣士などがアクティブに描き出されている。

『大伴家持』出版化

太田 光一

恋模様、胡麻すりの才能もふくめて、家持という宮廷歌人・政治家の人間像がヴィヴィッドに描かれている優れた人物評伝。

『薩摩風雲録』出版化

柴田 宗徳

お由羅騒動に揺れる薩摩藩の内情と名改革者調所広郷の人間像を新たな視点で描き出した意欲作。

『道之島遠島記』出版化

茂野 洋一

薩摩藩の御家騒動で大島遠島となった名越左源太。その足跡を豊富な資料を駆使して再現させた労作。

該当作品なし

『大海人皇子の陰謀』出版化

堀越 博

天照大御神は誰を指していたのか…。大海人皇子は本当に天智天皇の弟なのか…。記紀に隠された虚偽と真実の溝を見つけたとき、新しい歴史が生まれる。

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数261作品 | |||

| (内訳) | 古代ロマン文学賞(創作部門) 古代ロマン文学賞(研究部門) | 106作品 23作品 | |

| 中・近世文学賞(創作部門) 中・近世文学賞(研究部門) | 115作品 17作品 | ||

| 飛鳥ロマン文学賞(創作部門) 飛鳥ロマン文学賞(研究部門) | 24作品 10作品 |

飛鳥ロマン文学賞各部門は、古代ロマン文学賞の作品総数に含まれます。

第一回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」

『日輪の神女』出版化

篠崎 紘一

日本民族の根源を探る、癒しの古代民俗小説の誕生!弥生時代、邪馬台国は当初より九州と大和の二つの国に分国されていた。卑弥呼の死後、倭国は戦乱の世となり、その血を継ぐ少女、台与は邪馬台国の救世主となるべく凄絶な火水の難行に挑む。膨大な考古学、民俗学資料などに基づき、日本人の魂のルーツである弥生時代の人々の精神と風俗が明瞭に蘇る。古語、上代語を駆使した独自の文体で描く感動の最高傑作。

『黒の連環』出版化

三浦 康男

大化の改新の裏舞台に交錯する数々の策略と人物群の葛藤を浮き彫りにする歴史小説。現代の日本と日本人の礎となる諸々が形成された時代を、ヘソの曲がり具合の異なる人々が絡まりあう連環の中にたどる。

該当作品なし

『飛鳥の将軍・阿倍比羅夫』出版化

『海と周辺国に向き合う日本人の歴史』と改題して出版

真島 節朗

謎の多かった飛鳥の将軍・阿倍比羅夫について、日本と海を隔てた周辺国との関係という新しい視点からスポットを当てる。

該当作品なし

『比叡炎上』

佐藤 弘夫

『彼には志があった-評伝近藤重蔵-』

青木 茂

『飛鳥残照』

倉橋 寛

以上の通り受賞作品が決定しました。

| 応募総数265作品 | |||

| (内訳) | 古代ロマン文学賞(創作部門) 古代ロマン文学賞(研究部門) | 117作品 26作品 | |

| 中・近世文学賞(創作部門) 中・近世文学賞(研究部門) | 94作品 19作品 | ||

| 飛鳥ロマン文学賞(創作部門) 飛鳥ロマン文学賞(研究部門) | 69作品 18作品 |

飛鳥ロマン文学賞各部門は、古代ロマン文学賞の作品総数に含まれます。